Barbotine de Lunéville : quand l’argile lorraine se fait œuvre d’art depuis plus d’un siècle

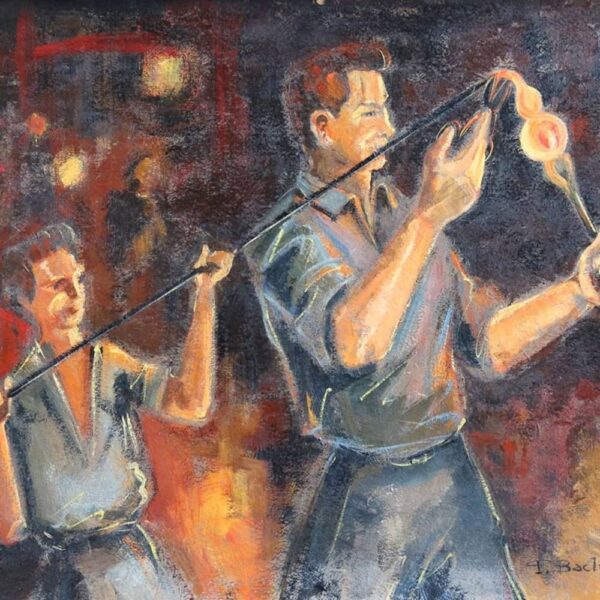

Au tournant du XIXe siècle, au cœur de la Lorraine, une révolution discrète mais colorée prend forme dans les ateliers de Lunéville. La barbotine, pâte d’argile fluide et malicieuse, y devient un véritable langage artistique.

Héritière d’un savoir-faire royal, la faïencerie de Lunéville donne à cette technique ses lettres de noblesse, et ses couleurs les plus éclatantes.

La barbotine consiste en une pâte d’argile délayée, un mélange plus ou moins liquide d’argile et d’eau, auquel on peut ajouter un liant vitreux pour améliorer l’adhérence.

En d’autres termes, c’est de l’argile liquéfiée, une sorte de pâte de ciment céramique, utilisée dans différentes étapes de la création d’objets en faïence ou en porcelaine.

Dans le jargon de l’atelier, on parle de barbotine de coulage quand on la verse dans un moule, ou de barbotine de liaison lorsqu’on l’utilise comme colle entre deux pièces d’argile.

Une tradition née à Lunéville…

L’histoire commence en 1728, lorsque Jacques Chambrette, lorrain visionnaire, installe à Lunéville une faïencerie.

Il y développe un style mêlant influences françaises, italiennes et germaniques. Très vite, ses créations séduisent jusqu’aux Ducs de Lorraine, qui lui octroient en 1748 le prestigieux titre de faïencerie royale.

Mais l’histoire de la barbotine, elle, commence un peu plus tard. Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que cette technique de décor en relief trouve toute sa place à Lunéville, grâce à deux innovations clés :

- le coulage en moule de barbotine (pâte d’argile liquide),

- le décor à l’aérographe, qui permet d’appliquer des couleurs en dégradé avec une finesse inédite.

L’art nouveau dans une assiette

La barbotine de Lunéville devient alors l’expression même de l’Art Nouveau, mouvement qui exalte la nature, les courbes, les fleurs et les couleurs organiques.

On retrouve ces codes dans des vases en faïence décorés de coquelicots, des assiettes couvertes de roses épanouies, ou encore des figurines animales au réalisme poétique.

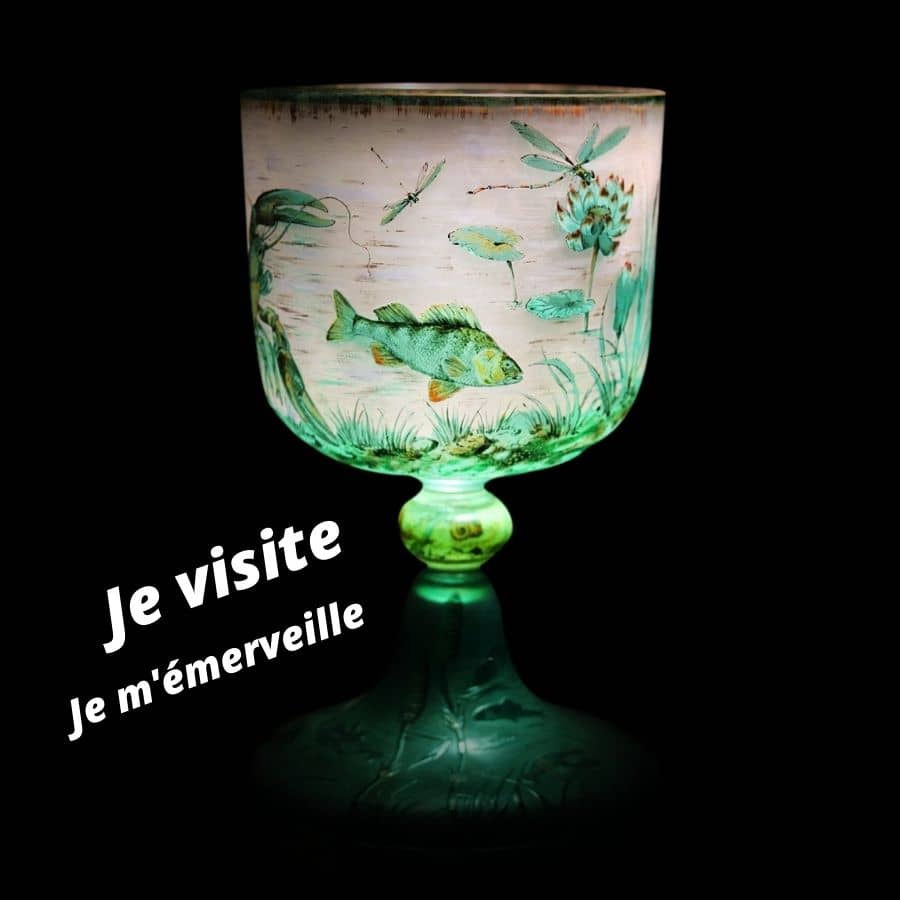

Des artistes de renom, comme Émile Gallé, fréquentent les faïenceries lorraines.

Même s’il est plus connu pour son travail du verre, il partage avec la barbotine cette même quête d’un art total, enraciné dans la nature et les traditions populaires.

Vous souhaitez en savoir plus ? Voici 22 faits surprenants sur la vie d’Émile Gallé.

La technique de la barbotine

La technique de la barbotine est aussi pratique qu’ingénieuse.

Elle permet d’assembler des pièces de terre crue en les collant solidement entre elles, ou de réaliser des formes complexes en versant la barbotine dans des moules en plâtre qui absorbent l’eau, laissant une fine couche solide épouser les contours.

En décoration, on peut appliquer la barbotine à la main ou au pinceau pour créer des reliefs, des fleurs, des motifs animaliers, tout en couleurs et en volume.

On parle alors de décor à la barbotine, cher aux artisans de Lunéville.

Lunéville, capitale de la faïence

Entre 1812 et 1920, la société Keller & Guérin (KG), relance et modernise la production à Lunéville. Le succès est tel que les pièces s’exportent dans toute l’Europe, et même au Canada, où la barbotine devient un art recherché.

Mais tout n’est pas rose en céramique : la Seconde Guerre mondiale affaiblit l’industrie, et l’usine de Lunéville finit par fermer en 1981. Ne subsiste alors que la manufacture de Saint-Clément, sœur jumelle, fondée par Chambrette dès 1758.

Aujourd’hui, les bâtiments de l’ancienne faïencerie sont occupés par de petites entreprises. Mais la barbotine, elle, continue de briller sur les étagères des collectionneurs, dans les musées, et jusque dans les intérieurs modernes.

Un clin d’œil coloré à notre belle Lorraine, où l’argile a toujours eu du caractère.

SAINT-VALENTIN, LA SÉLECTION

LIVRAISON GRATUITE

-

Bracelet Mirabelle de Lorraine cordon

39,00€ Choix des options108 avis -

Promo !

Bracelet duo homme et femme Rock en cristal – cordon noir

52 avis100,00€Le prix initial était : 100,00€.95,00€Le prix actuel est : 95,00€. Choix des options -

Bracelet perles Lapis-Lazuli + verre Made in France

60,00€ Choix des options18 avis -

Bracelet médaillon Vierge Marie de Murano cordon

80,00€ Choix des options5 avis -

Dernières pièces

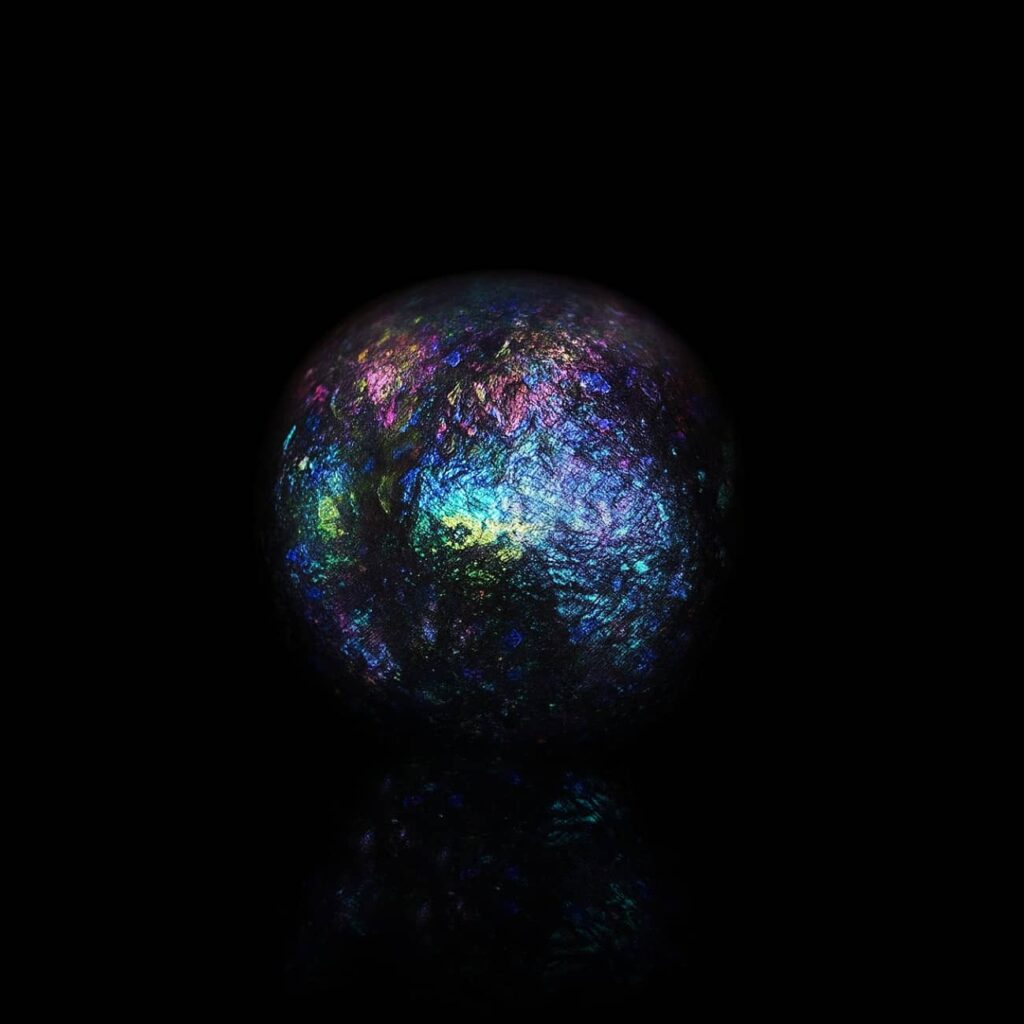

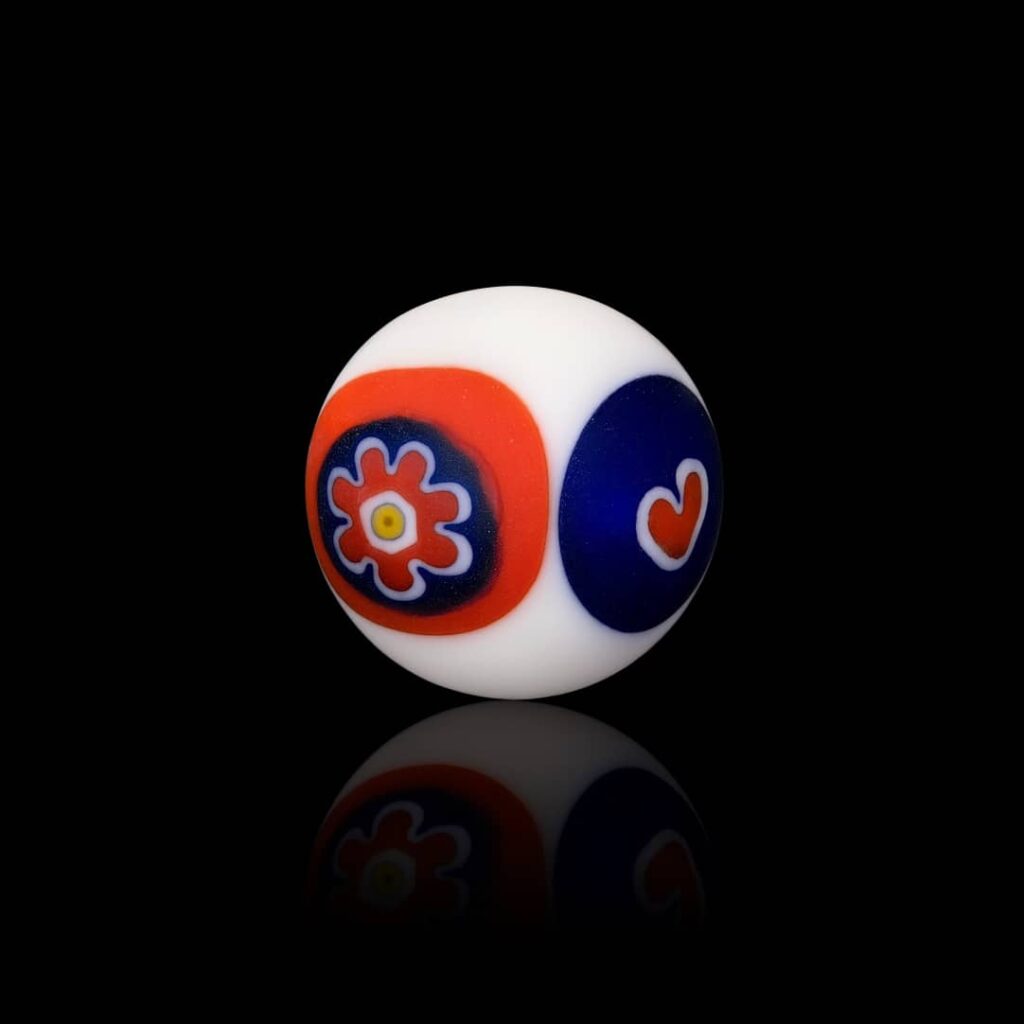

Bracelet de protection Eye on you – 8 EX

65,00€ Choix des options3 avis -

Promo !

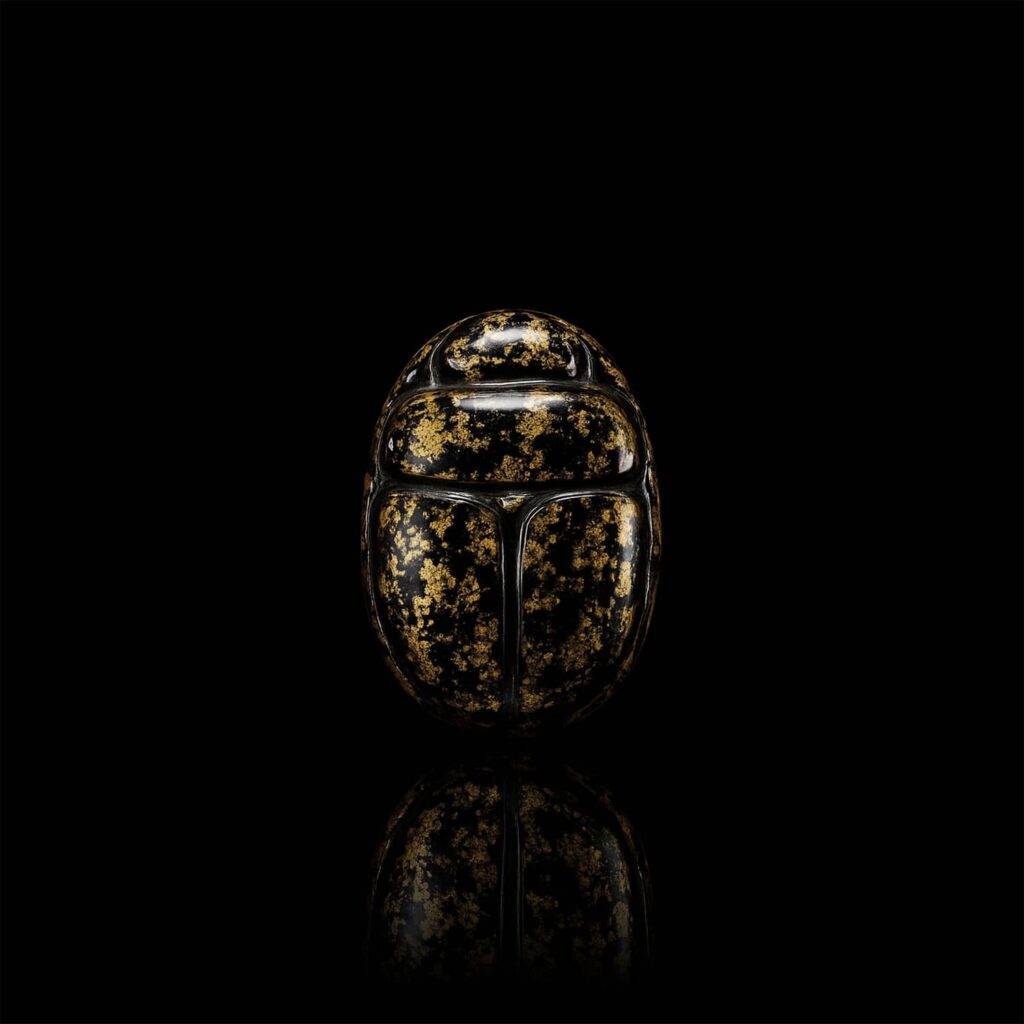

Bracelet Talisman renaissance scarabée égyptien – 120 EX

75,00€Le prix initial était : 75,00€.60,00€Le prix actuel est : 60,00€. Choix des options -

Promo !

Dernières pièces

Bracelet duo Mon valentin, ma valentine

1 avis110,00€Le prix initial était : 110,00€.95,00€Le prix actuel est : 95,00€. Choix des options -

Bracelet perles Phénix feuille d’or Murano – 15 EX

75,00€ Choix des options -

Collier Saint-Valentin mon cœur s’envole rouge

75,00€ Choix des options -

Bracelet de couple Love en morse

95,00€ Choix des options -

Bracelet perles Je t’aime Milleriori Murano

69,50€ Choix des options -

Collier coeur flower bleu

69,00€ Choix des options

NOS BIJOUX À OFFRIR

LES INCONTOURNABLES

LA ROUTE DU CRISTAL

LES DERNIÈRES ACTUS

NE MANQUEZ PAS NOS VENTES PRIVÉES